大学活用レポート九州産業大学商学部で、「Click」を活用したアプリ制作を学ぶ授業が実施されました

九州産業大学商学部でこの度、ノーコード技術Clickを使ったアプリ制作について学ぶ授業が実施されました。Clickを学び単位修得ができる全国初の試みです。そこで、開講責任者である聞間理教授と、研修生として参加された藤井資子教授に授業を終えての感想や今後の抱負などについてインタビューさせていただきました。

伝えたいこと

九州産業大学商学部で、ノーコード技術「Click」を活用したアプリ制作を学ぶ授業が実施されました。

Clickを学ぶことで単位を修得できるのは全国初の試みです。

ノーコードClick講義、開講のきっかけを教えてください

九州産業大学(福岡市)は「産学一如」という理念を掲げ産業界と連携したプロジェクト型教育に力を入れています。商学部ではこうした教育方針を踏まえ、実社会と連動し、かつIT系のスキルを活用できるプログラムを検討していたところに、ノーコードClickのお話がありました。現代ではアプリケーションやスマートフォンを使ったビジネスが中心になっていますが、商学部では「自分は文系だから」という理由でIT分野に手を出さない学生が多いという状況があります。そういった分野に及び腰になってしまう学生の意識を変えたいという思いが今回開講の背景にありました。

今日、ビジネス開発ではアイデアを出し、仮説検証していく「プロトタイピング」が非常に重要なアプローチになっています。また、学生に新規ビジネスのアイデアを考えてもらう授業をいくつか持っているのですが、学生提案として出てくるアイデアや提案にはアプリを念頭においたものが非常に多くなっています。しかし、それはあくまでアイデアです。実際にアプリを作って、試して、回りの人に触ってもらい、企画をブラッシュアップしていく・・・。座学の範囲を超え、現代ビジネスを学ぶ学生にそうした感覚や経験を是非とも身につけてほしい。そう思っていました。

今回、ノーコードClickが、私たちが抱えていた課題にぴったりはまるのではないかと考え、思い切って採用させていただきました。このようなコンセプトを学部長にも伝えて、相談の結果、専門科目の「特別講義」として実現することができました。

今回の特別講義、全体としてどのように評価されたでしょうか

Clickについては私個人としても、昨年の夏にも2日間ほどの短い体験プログラムを受けていました。学ぶ者としては、今回が2回目だったのですが、自分の中でスキルが本当に身についたという印象を持つことができました。教員としては、狙い通りClickのノーコード開発環境が、私がイメージしていたものを提供してくれたという確信を得られたことが第一の感想です。

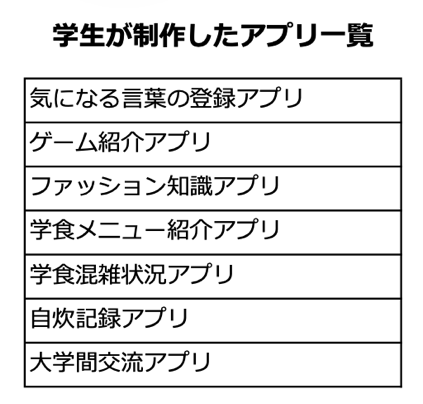

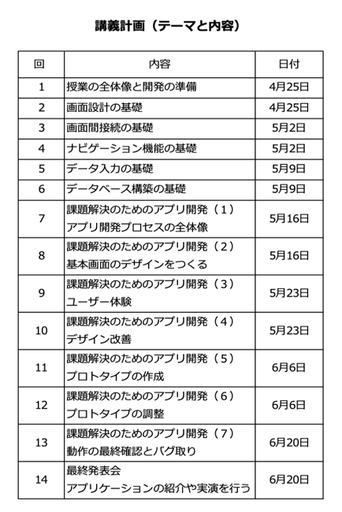

前半で基礎を学びながらアプリの試作を行い、後半で自分の作りたいアプリを作るという構成自体は悪くなかったと思います。ただ、前半の試作で基本を学んでそれを応用するという段階で、すべての学生が最初の試作を終えた段階で仕組みを理解できていたかというと、必ずしもそうではなかったように感じます。今回、最初にイベント予約アプリとSNSアプリを作りましたが、もう一つか二つ、共通テーマのアプリを試作することができたら、自分の作りたいアプリへとスムーズに接続できたのではないかと思いました。

聞間先生がおっしゃってくださったことと重なりますが、学生は作り方が分かっても、作りたいものを言語化、具現化していくことに戸惑っていたようでした。授業ではFigma(ブラウザ上で動作するデザインツール)上でユーザーストーリーを作り、それを起点にアプリの設計図を書いていくという流れでしたが、その辺りの練習がもっと事前に必要だったのかなと思いました。

お二人の話に共通しているのは、「なぜこれを? だからこんなアプリを?」というアプリの手前のWhyやWhatの問いの大切さという点ですね。

自分の問題意識を 問い直す部分と、それをどうやって見せるか、相手に伝えるのかというところだと思います。学生たちはアプリの画面をどう遷移させていくのかという基本設計のところでだいぶ苦しんでいたようです。Figmaでユーザーストーリーを整理していくことの重要性が、アプリ開発ということで手を動かしていく中でわかってきたように思います。逆にそこに学びの醍醐味があると思いました。

「アプリの手前」でwhyやwhatについての意識を深めることが、他科目との連携とか、ワークショップのようなのを通じて実現できないでしょうか

それも考えたのですが、私自身、実際にやってみてよく分かったのは、作っていく中で分かってくるんですよね、自分が作りたいことが。なんかしっくりこないからこういう機能が必要だっていうのが、作る中で分かってくる。

レゴブロックを活用した教育の領域では構築主義(コンストラクショニズム)という考え方があります。「作る中でしか分からない知識」の大切さを説くものですが、アプリの世界も似た側面がありそうです。授業の中で作りながら考えることも必要だと思います。前段でアイデアを練りあげていっても、やはり作りながら深めていくことが重要な気がします。不思議なもので作り始めるといろんなアイデアが出てきます。

正規授業で開講してよかったと思われたことを教えて下さい

受講生として参加し、私自身ワクワク感が満載で楽しかったです。学生も言っていたことですが、基礎を学びながら、イベント予約アプリとSNSアプリを一緒に作るなかで、「こうするんだ」ということがなんとなく分かりました。次に実践編になった際、私を含む研修生は必死でYouTubeのチュートリアル動画を見たり、Clickさんが共有してくださった講義記録動画を見返したりしながら、「あの時先生なんと言ってたかな?」と確認しながら進めていきました。授業でよくわからなかった部分を動画で確認できるという仕組みは非常にありがたかったです。そうした姿をみながら、私も「何か動くモノをつくりたいな」と思ってやりました。

学生の変化として感銘を受けたことがあります。消費者マインドしかなかった学生が、アプリを作ってみて、人に使ってもらうという発想で考え出した時、すれ違いざまに「これどう思います」と話をしてくれるようになりました。「使ってくれると思うよ」「マーケティングを学んでいる君からその言葉を聞けるとは!」みたいな嬉しい瞬間がありました。これこそ今回授業の効果なのだと思いました。

私も研修生としてアプリを作っていると、学生とインタラクションが生まれます。作りかけのアプリをお互いに使ってみて、「これはどうやったらできるの?」という質問や、「この機能面白いですよ。使ってみたらどうですか?」「このUIは改善の余地があるかも?」など、様々な意見も貰えました。お互いに使ってみて感想を交換する中でたくさんの学びを得ました。創発の場が自然に生まれていたのが印象的でした。願わくば、こうした機会がもっと広がっていくといいなと思います。互いに触って感想を述べ、フィードバックをもらい、ブラッシュアップしていくという流れがClickならではのサイクルが実現していくといいですね。相互に協同する中で創発が生まれる。この共創力という考え方は従来から重要視されていましたが、授業での実装はなかなか難しい課題でした。

開講してはじめてわかった点とか課題として気づいたことはありました?

今回の研修授業をとおし、ノーコードアプリの仕組みが分かったからといって、すぐに作りたいものが作れるわけではないということがよく分かりました。「自分は何を作りたいのか?」ということが明確になるまで、学生たちが考える時間を確保し、エネルギーを収束させていくプロセスが必要と感じました。

また、最後にそれぞれのマイ・アプリを発表してもらいましたが、できればそこから課題点などを出し、さらにブラッシュアップさせたかったという気持ちが残りました。

そういう意味で可能なら、試作→評価・検証→ブラッシュアップ(作り込み)という形で「Clickサイクル」を螺旋的に上がっていく経験まで何とかもっていきたいですよね。現行の14回2単位という授業の枠組みではちょっと窮屈な面もあり、もっと時間数が欲しくなりますよね。せっかくだったら、例えば前期・後期に分ける形で計4単位の授業が構成できたらいいですね。

それができたら全然違ってくるでしょうね。倍の時間があったら、アプリとしての作り込みレベルを上げたり、ユーザーの声を取り入れ、ブラッシュアップしていく体験も可能になってきます。カリキュラムとしてのバランスも飛躍的によくなると思います。

学生のモチベーションという点ではどうですか

宣伝がうまくいかなかったという点もありますが、期待していたほど受講生が集まりませんでした。「アプリが作れる?! それは楽しそうだ!」という反応を予想していましたが、意外と響きが悪くて。自分で作ってみようマインド自体が、最初からある学生はまだ少ないようだと思いました。アプリが作れるよという呼びかけだけではダメだというのが今回の大きな気づきです。

実践型教育の今後ということで抱負を教えて下さい

私はビジネスアイデアの授業もやっているのですが、学生から具体的なアイデアが出てくるタイミングって結構バラバラです。ただそうした差異はさりますが、課題解決にはアプリが必要となるケースが少なくありません。教員としてはそのベストタイミングで勉強させたいんですが、大学は前期・後期とか、クォーター制とか細かく細分化していることもあり、タイミングを踏まえた授業の相互接続が非常に難しいという現実が残念ながらあります。

ツールありきから始めると、反応も本当にバラバラだなというのはよく分かりますね。学生をどうモチベートしていくかというのは大きなテーマですね。

実はさきほど事務室の前で「ゲームを作ろうラボ」の案内チラシをみつけました。芸術学部と理工学部の壁を超えたプロジェクト型教育でゲーム開発を行うためのラボの参加者を募るチラシです。これをお手本に「アプリを作ろうラボ」といったものをつくることができれば、さきほどの課題のいくつかが解決していけるかもしれませんね。

アドバイス、ありがとうございます。本学では、他学部連携の学生チームである「ゲームを作ろうラボ」に属する女子学生5人のチームが開発したゲーム「ちゅーちゅーパンケーキ」が昨年、福岡ゲームコンテストで大賞を受賞しました。凄いですよね。学生の潜在力はすごいものがあり、それをうまく掘り起こしていきたいと改めて感じました。

実は、10月30日と11月1日の両日、大学主催のビッグイベントとして「Vision Day」というのがあり、特色あるプロジェクト型教育の実践例として今回授業をブース発表することになりました。今日、どの大学も実社会において活躍できる学生の姿を描きたいと思っています。今回又とない機会を得ましたので、「社会ニーズに対応できるノーコードアプリ活用材の育成」ということで、実践型教育の展開例としてしっかりアピールしていきたいですね。アプリ開発のスキルをもつ学生が、これからの社会や会社の課題解決を担っていきますというストーリーでしょうか。

秋のVision Day、楽しみにしています。今日はどうもありがとうございました。

本インタビュー記事の元になったフルバージョンの座談会記事PDFを下記からダウンロードいただけます。資料としてご活用下さい。

九州産業大学

- Webサイト

https://www.kyusan-u.ac.jp/

- 所在地

〒813-8503

福岡市東区松香台2-3-1

東京大学工学研究科都市工学専攻を修了の後、公益財団法人九州経済調査協会や九州大学において長年、地域調査や産業政策・地域政策の立案に従事するとともに、数多くのまちづくりに参画している。